Prosegue la nostra inchiesta antropologica sull’apocalisse al cinema a cura di Ludovico Cantisani. Qui siamo all’articolo n. 5. Leggi nel blog gli interventi precedenti.

Ciò che caratterizza essenzialmente il sacro mitologico è la sua natura malefica e benefica al tempo stesso... La singolarità del martirio cristiano deriva dal fatto che la sacralizzazione fallisce nelle condizioni più favorevoli al suo successo, l'emozione della folla, la passione persecutoria e religiosa... Per il solo fatto di essere rivelato dalla passione, il meccanismo del capro espiatorio non ha più abbastanza efficacia per produrre un vero mito.

René Girard, Il capro espiatorio, cap. 12

A pensare a Sacrificio viene sempre in me un’esitazione, quasi un terrore panico. Nessun film ha saputo aprire tali abissi di pensiero come l’opera ultima di Tarkovskij.

Aleksandr (Erland Josephson) è un uomo di mezza età. Un tempo attore, adesso intellettuale e studioso, è sostanzialmente un uomo stanco di tutto. «Come sono i tuoi rapporti con Dio?» – «Assenti» è una delle prime battute del film. Aleksandr vive ritirato su un’isola semideserta con la moglie Adelaide, che non ama, le due domestiche Maria e Julia e il figlioletto affettuosamente soprannominato Piccolo Uomo, temporaneamente muto a seguito di un’operazione alla gola. Assieme alla sua casa di legno, il figlio è l’unica cosa che Aleksandr ancora ama. «In principio era la parola, ma tu stai zitto come il salmone», gli dice in una delle prime scene del film, dopo aver piantato con lui un albero mentre gli racconta la storia di un monaco che innaffiò ogni giorno un albero secco finché questo non fiorì.

Quel giorno è il giorno del compleanno di Aleksandr: senza molta gioia accoglie in casa sua figlia Marta, Viktor, il medico di famiglia, e il postino Otto, appassionato di fenomeni occulti. Mentre si apprestano a mettersi a tavola, la televisione annuncia lo scoppio di una guerra nucleare, facendo sprofondare i presenti nel panico. Aleksandr, scosso, si ritira in camera sua e recita il Padre Nostro, offrendo a Dio tutto ciò che ama – la casa, la sua famiglia, persino l’amore per Piccolo Uomo e l’uso della parola – purché tutto ritorni come prima. Mentre la moglie ha una crisi di nervi, Otto, trafelato, enigmaticamente gli dice che Maria è una strega e che Aleksandr dovrebbe andare a letto con lei. Aleksandr si reca nella sua umile casa, e i due consumano un rapporto volando sopra il letto. Quando il mattino dopo si risveglia, tutto è tornato normale, sua moglie e gli altri invitati stanno conversando amabilmente in giardino e si apprestano a fare una passeggiata. Allora Aleksandr, in accordo con il suo voto, aspetta che si allontanino e, indossato un kimono decorato col simbolo dello Yin e dello Yang, dà fuoco alla casa senza dare alcuna spiegazione del suo operato. Chiuso nel suo mutismo, viene portato in manicomio da due paramedici.

Nella scena finale del film, Piccolo Uomo va ad innaffiare l’albero piantato il giorno precedente assieme al padre e finalmente parla: «In principio era il verbo; che vuol dire, papà?»; la macchina da presa si solleva a inquadrare i rami dell’albero, adesso in fiore.

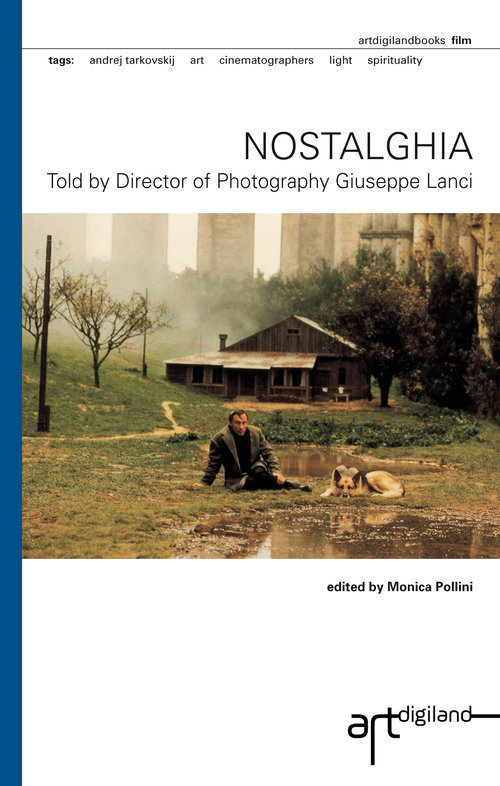

Girato in Svezia anche grazie all’aiuto di Ingmar Bergman, dopo che i rapporti fra Tarkovskij e le autorità sovietiche avevano indotto il regista ad autoesiliarsi dalla madre patria, Sacrificio è allo stesso tempo il capitolo finale e la summa della poetica del suo autore. Sgorgato fluidamente dall’unione di una vecchia sceneggiatura di Tarkovskij con la storia di Domenico, co-protagonista del precedente Nostalghia, il film vinse il Gran Premio della Giuria a Cannes nel 1986, ma il suo regista non poté presentarsi alla premiazione perché già malato terminale di cancro. Prima di spirare nel dicembre di quello stesso anno, Tarkovskij aveva indicato Sacrificio come il film più rappresentativo della sua filmografia.

«Nei miei film non ci sono mai stati eroi, solo uomini forti grazie alla propria convinzione spirituale che si fanno carico degli altri. Le persone di questo genere assomigliano sovente a bambini forniti del pathos di un adulto, tanto irrealistica e disinteressata è la loro impostazione secondo il buon senso», scriveva Tarkovskij nel suo memoriale Scolpire il tempo. In questo suo idealismo fuori norma, che deve molto alla concezione cristiano-ortodossa della “stoltezza in Cristo”, Aleksandr porta immediatamente alla mente la figura di Andrej Rublëv, monaco e pittore di icone protagonista del secondo film di Tarkovskij, che terminava la sua vita nel silenzio, ma è ancor di più vicino allo Stalker (“guida”) che dava il titolo all’omonimo film del 1979. È in qualche modo vicino anche a Ordet, il film con cui nel 1955 Carl Theodor Dreyer aveva vinto il Leone d’oro a Venezia; nei loro finali i due film – più intimista e familiare quello di Dreyer, in cui il miracolo era “semplicemente” la resurrezione della ragazza, più cosmico e metafisico quello di Tarkovskij, in cui la posta in gioco è la salvezza del mondo – rappresentano due dei pochi casi in cui il linguaggio cinematografico è riuscito a raccontare in modo efficace e credibile un miracolo. «L’uomo moderno è incapace di sperare in una conclusione inattesa, in un avvenimento contraddittorio che non corrisponda alla logica “normale”», proseguiva Tarkovskij in Scolpire il tempo, «ancora meno è capace di ammettere il miracolo, neppure per ipotesi, e credere nella sua magica forza». «Quanto più distintamente scorgevo il marchio del materialismo sul volto del nostro pianeta (indifferentemente in Occidente o in Oriente) tanto più mi imbattevo nelle sofferenze umane, incontravo persone soggette a psicosi, come espressione della loro incapacità e mancanza di disponibilità a comprendere perché la vita avesse perduto ogni attrattiva e valore». Collegando il materialismo ai disturbi mentali Tarkovskij inconsapevolmente riprende quasi parola per parola alcuni passi de La fine del mondo di De Martino. Tuttavia in Sacrificio, rispetto alla precedente produzione del regista, si nota un movimento in avanti, impercettibile ma profondamente rivelatore. Innanzitutto, è un’opera drammaturgicamente più precisa, pur mettendo in scena un mondo profondamente straniante e quasi irreale. Le due scene con l’albero che aprono e chiudono il film sono i due fuochi attorno cui, come in un’ellisse, si distribuiscono gli altri eventi. Ma questo, per quanto interessante, pertiene alla forma. C’è un abisso di pensiero che si estende sotto il suo contenuto visibile.

Nel suo fluire, Sacrificio non trova requie; nel suo fluire, Sacrificio è un film inquieto; Stalker era un film nervoso, ma non inquieto. Non è tanto la vicinanza con la morte a dare a quest’ultimo lavoro il suo sapore febbrile – Tarkovskij venne a sapere della sua malattia solo a riprese finite. Contrariamente a quanto avveniva nelle sue opere precedenti, Sacrificio mostra uno sconcertante sincretismo nei suoi fondamenti teorici. Pur nel rigore ascetico dei suoi film, Tarkovskij non aveva mai omesso di rappresentare né il dilagare del materialismo nel mondo – il massimo esempio è forse la sequenza di Solaris girata in Giappone – né la preesistenza di una mentalità pagana di cui forse ancora si trova qualche resto nel mondo rurale russo – si veda la scena della donna che salva il corpo di Rublëv ma ne tenta l’anima nell’episodio La festa del film; in generale, nell’opera del regista russo si respira la credenza in un magismo trascendente, antecedente alla fede cristiana. La teoria di Nietzsche dell’eterno ritorno, della quale Aleksandr conversa con Otto, era evocata anche da un eremita in Andrej Rublëv. Ma laddove il paganesimo dionisiaco della “baccante” era contrapposto all’ascetismo cristiano di Rublëv, in Sacrificio diverse sensibilità spirituali vengono giustapposte e mescolate fra loro, andando al di là e al di sopra dei personaggi per coinvolgere direttamente il tempo, quel Tempo che costituiva il centro della ricerca cinematografica di Tarkovskij: in primo luogo, c’è l’immaginario cristiano, e in particolare quello cristiano ortodosso in cui era cresciuto e a cui aderiva il regista; in seconda battuta, la tradizione nichilista occidentale; infine, evocati dal kimono, il pensiero e la spiritualità orientali. Questi elementi non sono in conflitto fra loro, come sull’astronave di Solaris dove l’equipaggio era diviso fra scettici e invasati. Piuttosto questi tre momenti spirituali sono inglobati nell’orizzonte mentale di un unico personaggio, del protagonista sacrificale. Aleksandr è una figura cristologica che va oltre il Cristo; ha tratti superomistici, e il suo ascetismo in partenza areligioso può essere collegato con una visione nichilista della vita e della società; lo Yin e lo Yang del suo kimono simboleggiano questo sincretismo, questa sintesi degli opposti, ribadendo ancora una volta – uno dei tanti punti in comune fra cristianesimo e ateismo filosofico, e fra ateismo e religioni orientali – il tema della superfluità dei valori mondani e dell’importanza del ritiro in se stessi. La conclusione della sequenza dell’incendio è sprezzante, e, se vogliamo, nichilista: enigmaticamente – non possono aver fatto in tempo ad arrivare, non sono neanche stati chiamati – due paramedici portano via Aleksandr ormai “impazzito”, come a invalidare ogni possibilità che il senso del suo sacrificio possa essere compreso da uomo; ma gli ultimi secondi della pellicola, con la “Parola liberata” che sgorga dalla bocca di Piccolo Uomo, riportano in extremis il film in un orizzonte sostanzialmente cristiano, ancorché ambiguo.

Questa compresenza, come dicevamo, fra cristianesimo, nichilismo e taoismo ha implicazioni anche sul tempo. Il risveglio di Aleksandr con la visione degli amici pacificamente seduti a tavola a continuare i discorsi iniziati il giorno precedente allora non è meramente un eterno ritorno dell’uguale – lo sarebbe se la giornata ricominciasse ex novo, facendo un salto indietro di ventiquattro ore alla mattina del giorno del compleanno. La scena del risveglio non rappresenta neanche un’apocalisse cristiana: il mondo è stato restaurato così come era, identico, se non per la consapevolezza dell’uomo che ha compiuto il sacrificio – il mondo e i suoi valori mondani, esemplificati nell’imminente viaggio in Australia tanto sognato dalla coppia di amici. Il tempo ritrovato del protagonista – quel tempo che cesserebbe di esistere o quantomeno di essere misurato se l’umanità scomparisse in un inverno nucleare – è allora una fusione delle due diverse concezioni: della visione che l’escatologia cristiana dà del tempo e di quella che deriva dal pensiero nichilista: lo Yin e lo Yang delle due culture. Tutto ritorna su se stesso ma tutto si avviluppa; tutto mira verso l’Assoluto e l’Ideale, ma nulla vi perviene; il sacrificio è lodevole ma, come ogni atto sacrificale, almeno nei primi istanti dopo la sua consumazione, è del tutto misinterpretato. Folle di Dio, folle del niente, folle del tutto: è così che salutiamo Aleksandr mentre viene portato in manicomio. In ultima analisi, lui e i pochi altri personaggi che violano la natura brulla in cui si ambienta il film si muovono in un mondo che segue le logiche del sogno e della follia. È questo, forse, il vero “segreto” del cinema di Tarkovskij, l’aspetto che era stato in grado di impressionare perfino Bergman.

Cosa può dirci un’opera tanto inquieta, tanto aspra, tanto pugnace, in questi giorni di pandemia? Tutto ciò che Aleksandr vuole è l’essenzialità, l’autenticità. «Un saggio orientale diceva che il peccato è tutto ciò che non è necessario», accennava all’inizio del film. Il suo sacrificio, sia pure nell’improvviso ritorno a Dio che lo vede inginocchiarsi su un pavimento di legno, altro non è che lo svolgimento completo di questa premessa. In una delle prime scene, quando un po’ villanamente finge di non aver visto l’arrivo della coppia di amici e si attarda con Piccolo Uomo in un boschetto, l’intellettuale osserva con occhi di rabbia il mondo degli uomini cui idealmente si è sottratto, fino a dire – concezione del tutto antitetica sia alla concezione marxista dell’uomo che alla visione occidentale dello sviluppo e dell’economia – che il progresso non è un bene, meno che mai il progresso tecnologico. Le visioni (città deserte, pezzi di giornale nell’acqua) che lo angosceranno dopo l’annuncio dell’imminente guerra nucleare rappresentano proprio la fine di questa civiltà, una fine senza sbocco. Allora l’uomo rifà i suoi conti e si accorge di avere altro da cui distaccarsi: tutto. Con la forza di un profeta, con la violenza di un martire, con il masochismo di un asceta, si dà alla devastazione del suo piccolo mondo nella speranza irrazionale di salvare il mondo degli uomini. E Dio, nella sua incomprensibilità, lo ascolta. Davanti a una situazione di crisi generalizzata, riemerge vigorosamente la figura del capro espiatorio, nel suo cristologismo senza compromessi, nella sua arbitrarietà sostanziale, nella sua adesione volontaria al sacrificio.

Sacrificio è allora ancora accessibile anche a un’ottica laica: il sacrificio compiutamente disinteressato di un singolo azzera gli effetti delle rivalità autodistruttive dei popoli e dell’egoismo dei potenti. Torna alla mente anche Schopenhauer, con la sua tesi per cui sarebbe bastato che un solo vivente spezzasse la catena della volontà, pervenendo a un “cessare di volere” affine al Nirvana, per liberare tutti gli altri dalla sofferenza. Ebbene, una tale liberazione, che nella realtà mai si è realizzata, nel film di Tarkovskij si mira e si libra. Si consuma, come la casa di Aleksandr nel magnifico finale del film: il cristologico è una candela che brucia in un lampo ma che illumina per un evo. E se anche questo capro espiatorio si ciberà di cenere, gli altri uomini – magari inconsapevolmente – si nutriranno della riappacificazione con Dio e fra gli uomini che lui, con il sacrificio del suo corpo e della sua anima, ha ottenuto. Misantropo, Aleksandr si riscopre umanista. In un modo tragico, dal significato incomunicabile, ma pur sempre umanista. (Superumanista? Può darsi, ma non sarebbe che una raffinatezza di senso). Questo è il vero augurio che possiamo farci in questi tempi di crisi.

Disponibile su amazon.it

Available on amazon.co.uk, amazon.com and other amazon sites